Hace unos días un amigo me hablaba de la explotación a la que sometemos al Tercer Mundo. Como ejemplo citaba los talleres montados por desalmados empresarios occidentales en países subdesarrollados, en los que se explota a los trabajadores, que viven en unas condiciones infrahumanas. De ahí pasó a condenar a Amancio Ortega y a la globalización, que traen miseria y explotación, hacen a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Finalmente acabó con la conocida repulsa a Trump y sus abominables políticas. “Todo es lo mismo”, me dijo.

Pues no, querido amigo, no. No todo es lo mismo.

En los últimos 30 años el mundo se ha abierto mucho al comercio internacional y ha vivido la época de menores restricciones al intercambio de bienes y servicios que jamás haya existido. Muchos tratados internacionales multilaterales han ido eliminado trabas en diversas partes del mundo. Todos ellos son parciales, parches contra los viejos recelos entre Estados, son locales y no auténticamente globales, y mantienen ciertas restricciones. Aún así está claro que avanzan hacia el libre intercambio de bienes y servicios.

Paralelamente desde alguna izquierda ha prosperado un movimiento muy fuerte contrario a esa apertura, a la que se acusa de todos los males.

Ahora llega Donald Trump, desde el extremo opuesto, para decirnos que por culpa de todo este tinglado de tratados internacionales de libre comercio y mandangas similares, los americanos están financiando al resto del mundo, dando trabajo a otros mientras ellos lo pierden, y desaprovechando la oportunidad de “ser grandes de nuevo” (signifique eso lo que sea lo que signifique), por culpa de otros países que tienen a unos salarios y unos costes escandalosamente inferiores.

Según Trump esto es injusto: los Estados Unidos de América sufren una especie de depredación mundial con la que hay que acabar. Este hombre se va a ocupar de imponer aranceles elevados para proteger a su país, de levantar muros físicos que defiendan a los verdaderos americanos de los sujetos no deseados, y de negociar acuerdos bilaterales ventajosos mediante negociaciones uno-a-uno con los demás países, en lugar de la molesta multilateralidad a la que los condenados demócratas y los melifluos europeos nos han conducido en las últimas décadas.

En resumen: los de izquierdas dicen que no puede tolerarse que empresarios sin escrúpulos vendan en Alicante o en Münich, zapatillas fabricadas a 10.000 kilómetros de distancia aprovechándose de salarios veinte veces inferiores a los nuestros. Eso es explotación de seres humanos. Mientras tanto los de derechas cargan contra la inmigración y la apertura de fronteras, así que defienden que nos repleguemos hacia nosotros mismos para recuperar “nuestras esencias” y que “seamos grandes de nuevo”.

Así está el patio.

En fin. Según Trump los mexicanos se aprovechan de los americanos. Y según Rufían los europeos nos aprovechamos de los habitantes de Delhi. La conclusión, según ambos, es que hay que revertir la globalización.

Curiosas coincidencias: distinto diagnóstico, idéntica receta.

¿Pero cuáles son las consecuencias de esa globalización contra la que todos luchan?

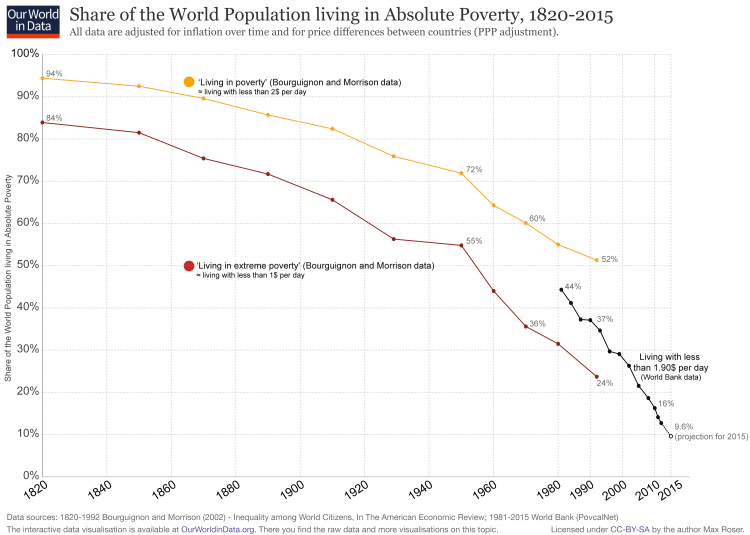

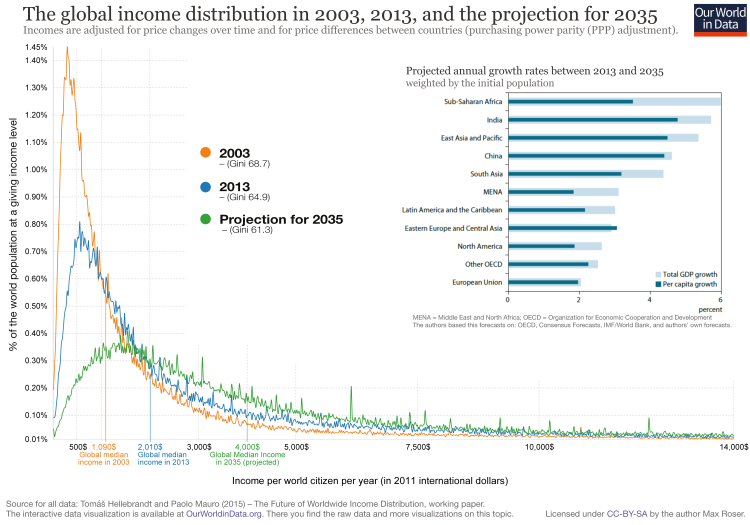

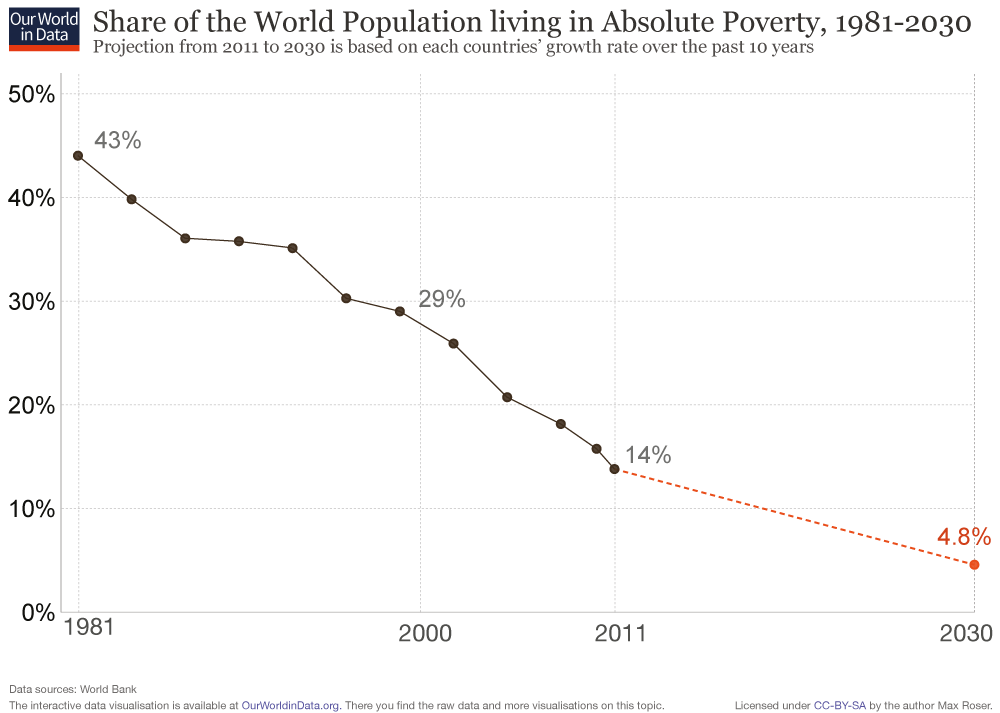

Concentremos el foco. Miremos solo las últimas décadas: veamos dos gráficos que reflejan el nivel de renta de las distintas áreas del mundo en 1988, cuando la última ola de odiosa globalización estaba en sus comienzos, con la situación en 2011, cuando ya había alcanzado cotas importantes. Insistamos: ¿qué efectos ha tenido esta globalización?

¿Hace falta explicar que la brecha entre el Tercer Mundo y el primero es ahora muy inferior a la que existía hace treinta años? ¿Hace falta contar que decenas de países en el mundo están saliendo de su atraso gracias, entre otras cosas, a que nosotros, los “generosos” desarrollados, les concedemos graciosamente la posibilidad de comerciar?

¿Hace falta decir que los más desarrollados también nos beneficiamos con todo ello (aunque proporcionalmente bastante menos) porque accedemos a bienes y servicios a un coste inferior, y conseguimos de rebote nuevos mercados a los que vender?

Hacia la izquierda del gráfico, cada vez menos personas. Avanzando hacia el centro, cada vez más.

La renta per capita a nivel mundial se está equilibrando. Aunque los telediarios no te lo contarán (porque se venden mejor las noticias sensacionalistas y chabacanas gracias a las cuales tipos como Trump tienen posibilidades de ganar elecciones), hoy mueren de hambre en el mundo diez veces menos personas que hace treinta años. Si seguimos en la senda de la razón, de la apertura, del libre intercambio de bienes y servicios, acabaremos con la muerte por hambre durante la vida de casi todos los que están leyendo esto. Así de sencillo.

Pero si hacemos caso a Trump o a Varoufakis, a Rufián o a Le Pen, a mi amigo y a tantos otros, no.

En la década de los 70, los salarios medianos en Corea del Sur eran diez, veinte, hasta treinta veces inferiores a los de los europeos. Hoy Corea del Sur disfruta de un salario medio superior al español. Si durante todos estos años las decisiones a nivel mundial las hubieran adoptado los trumps o los rufianes, los garzones o los abascales, y por tanto en lugar de comerciar con Corea del Sur hubiéramos levantado muros o nos hubiéramos puesto paternalistas con ellos, hoy la renta media en ese país seguiría siendo de dos mil euros al año y no de treinta y cinco mil.

Dan igual los motivos que se aleguen para cerrar las puertas. Es indiferente que nos opongamos a la libertad de circulación y de establecimiento porque que con ellas se oprime a los tercermundistas o porque tengamos miedo a que la inmigración nos contamine. No importa si los proteccionistas son buenistas de izquierdas o nacionalistas de derechas. En ambos casos consiguen el mismo efecto: empobrecernos a todos, y mucho más a los que más pobres son.

Igual que a un creacionista le importa poco que existan millones de pruebas que contradicen su hipótesis, los antiglobalización no se amilanan ante la acumulación de pruebas. Sencillamente, las ignoran. Los que se oponen a tal o cual tratado de libre comercio se agarrarán, como siempre, a cuestiones accesorias, secundarias o no directamente relacionadas con el tema. Al fin y al cabo, siempre habrá “eslabones perdidos” en los datos disponibles que permitirán afirmar a un creacionista que la evolución es una falacia. Del mismo modo, durante años tuvimos que soportar a los conspiranoicos hispanos del 11-M, que, agarrándose a fallos puntuales de la instrucción, se permitían proclamar que la responsable de los atentados era ETA (o el gobierno, o la policía, o la conspiración de Raticulín) simplemente porque ellos querían que lo fueran.

Sigue habiendo creacionistas en el mundo, aunque cada vez menos. Sigue habiendo conspiranoicos del 11-M en España, aunque ya no saben ni qué decir para mantener sus locuras. Pues ahora tenemos a una tropa parecida, la antiglobalización, mucho más extendida, que también niega lo evidente y no se despeina mientras lo hace.

La globalización, a pesar de todos sus defectos y la torpeza con la que se ha ido implantando, ha sido un éxito mundial sin precedentes y no tiene ninguna culpa de que a algunos países (como al nuestro) les haya ido mal por su propia y mala cabeza.

Estamos en el buen camino, reduciendo a marchas forzadas las desigualdades entre países, a punto de conseguir que las situaciones de extrema necesidad pasen a ser algo del pasado, pero los ensimismados europeos (y ahora también los norteamericanos), ocupados siempre con nuestras tonterías de niñatos malcriados, no queremos enterarnos.

El resto del mundo tiene derecho a progresar, y nosotros, los antiguamente escasos países ricos del mundo, no tenemos derecho a impedirlo simplemente porque estemos descontentos con las políticas internas que llevan años aplicando aquellos a quienes votamos. Hay muchas cosas que cambiar, sí, pero justamente la apertura económica mundial no es una de ellas. Dejémosla en paz.

Si nuestros pueblos terminan por votar en masa a los proteccionistas vociferantes de derechas o a sus caritativos adversarios de izquierdas, daremos un paso hacia atrás cuya gravedad se medirá en cientos de millones de personas que no saldrán de la pobreza en los próximos años, y en millones de personas que ni siquiera podrán sortear la muerte por hambre. Para nosotros, los desarrollados, el asunto será menos dramático: tan solo perderemos algo de riqueza. Para otros, en cambio, es cuestión de vida o muerte.

Construyamos muros si se empeñan los trumpistas. Muros y más muros. Contra México. Contra la lógica. Contra el campo. Subamos aranceles. Creemos otros. Desafiemos a los mexicanos, a los costaricenses, a los nigerianos, o a cualquiera que ose querer emigrar, comerciar o relacionarse con nuestros países para intentar una vida mejor. Culpémoslos a ellos de nuestros errores. Impongámosles restricciones, abusemos de nuestra fuerza: al fin y al cabo, según la doctrina Trump, los pobres se lo merecen. O, desde el otro extremo, no consintamos siquiera invertir o mantener relaciones comerciales con esos países, porque comerciar con o utilizar la mano de obra de quien vive peor que tú, significa, por definición, explotarlo. No invirtamos en factorías de Laos, Perú, o Guinea, porque según los bienitencionados izquierdistas con ellas contaminamos nuestras manos pagando salarios indignos. Ay, si Francia utilizara parecidos argumentos con Portugal…

Gracias a la aún tímida globalización, millones de personas ya no mueren de hambre año tras año. Cientos de millones han dejado de vivir en la pobreza extrema. Miles de millones están accediendo, en pocos años, a unas condiciones de vida mucho más dignas, con las que antes no podían ni soñar. Abrir mercados significa, poco a poco, ir nivelando condiciones de vida, en un proceso de reequilibrio bien conocido; cerrarlos significa excluir caprichosamente a determinados seres humanos de aquello que otros tienen.

Este es el futuro, salvo que la coalición de los que se oponen al progreso logre impedirlo:

Tu opinión

Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.

EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.

¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.